故事的创作是一种艺术

故事的创作是一种艺术。不过,就像绘画和书法等艺术可以习得一样,故事的创作方法也可以通过学习来掌握。我并非这方面的专家,我只是一个勤奋的实践者。这些年我写了三部以重大案件为背景的法律题材长篇小说,虽然由于众所周知的原因暂时未在国内出版(有一本在香港出版社出版),但在创作的过程中,我系统地学习和研究了故事的写作方法,对此积累了自己的一些心得和体会。所以,今天借这个机会,就故事写作的有关问题想和大家一起聊一聊。法律界历来藏龙卧虎,我这权当是抛砖引玉吧。

按照通常的说法,故事分为虚构故事和非虚构故事。小说和剧本等属于虚构故事,而新闻报道和报告文学等则属于非虚构故事。那么,这两者有什么区别呢?我认为主要有两点区别:

虚构故事的人物,即使有原型也与原型相差甚远,因为那是从许多现实人物中抽象出来的,我们称之为“典型人物”。所以,小说的创作最重要的是塑造人物,即虚构故事中人物是作者塑造出来的,不是现成的;而非虚构故事中的人物,必须是那个人自身,你可以把他(她)写得很深入很全面,但不可以增加他(她)所不具有的特点和品质,不可以随意塑造;

虚构故事的事件要么是作者凭空想象出来的,要么是从“历史的痕迹”上联想出来的。科幻小说属于前者,历史小说一般属于后者。金庸的小说是典型的“联想型虚构”,小说的背景和大事件都有历史的依据,但除此之外都是虚构的。而非虚构故事中的事件必须是完全真实的,作者可以在许多素材(各种事件)中进行选择,但不可以杜撰。这是绝对的禁令。非虚构故事一旦对主要事实进行了杜撰,它的价值就不复存在。

读者之所以喜欢读非虚构故事,就是因为那是真人真事,特别是因为那是真实发生的事情。其实,这件事发生在张三身上还是李四身上或许不那么重要,虽然非虚构故事不能张冠李戴,但是,如果把没有发生的事说成已经发生的事,无论是按在张三头上还是李四头上,都是绝对不允许的。

不过,虚构故事和非虚构故事的界限有时也并非泾渭分明,甚至有时分不清是虚构还是非虚构,比如在细节的描写方面。有这样一句名言:“小说除了细节都是虚构的,而历史除了细节都是真实的。”我写小说深有体会,细节必须给人真实感,否则就会失去可读性。

来自细节的现实性,这个现实性是指,此事已经发生或完全可能发生。也就是说,读者相信这种事情是一定会存在的。只是在非虚构故事中此事必须发生在当事人身上,而在小说中,此事可能是发生在别人身上但移花接木到主人公的身上。

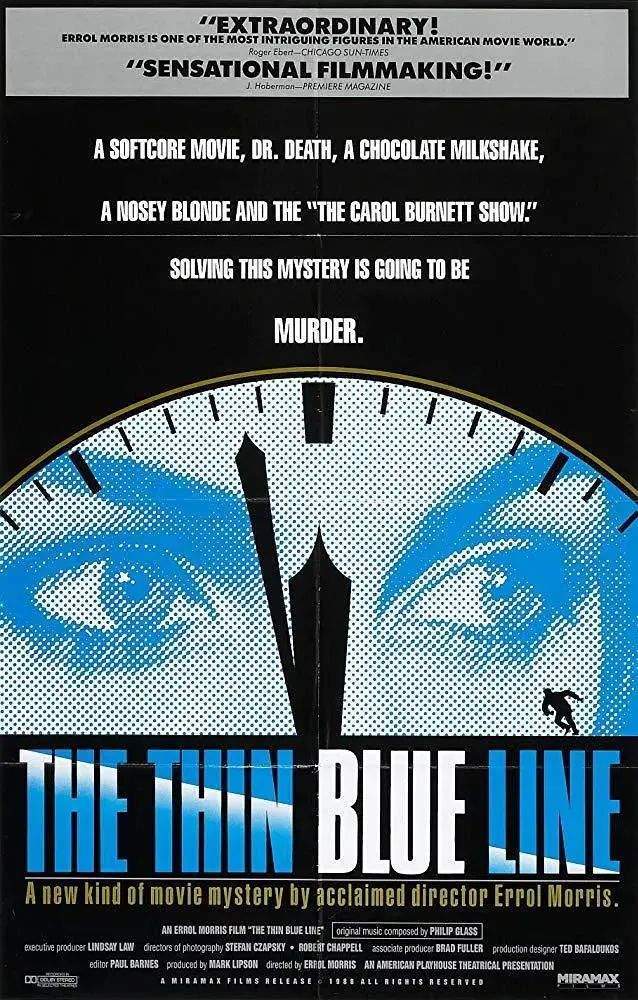

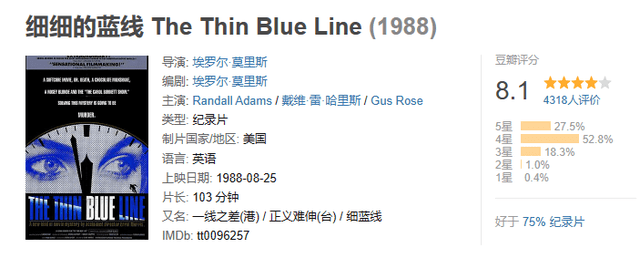

其实,自从20世纪十年代美国“新纪录电影运动”以来,以《细细的蓝线》为标志,在非虚构故事中运用虚构手法,已经成为作者的某种策略。他们开始自觉地在纪录片中运用“虚构”策略,制造和构建真实。他们这么做基于如下的前提:“对于已经消逝的属于历史的是难以还原的,历史事件的真实的完整性的不可企及的。” 他们认为,纪录片的本质在于追求真实,然而追求真实与作者的表现手法之间并不存在矛盾,有时运用虚构的手法更能表现真实。

莫里斯还在《细细的蓝线》中重现了一些可能发生的事,比如用家庭照片还原真凶哈瑞斯童年的时光,以此挖掘他的犯罪动机和暴力倾向产生的根源。他的哥哥在四岁时溺亡,他认为这是父亲未尽责任导致的悲剧。而描写这种可能发生的事一直是虚构小说的“专利”。可见,虚构与非虚构作为故事的表现手法,其界限正变得越来越模糊,这是非虚构故事的作者们反思自己并努力突破固有风格的必然结果。

我原来的题目是《从非虚构故事到虚构故事》,想系统地探讨法律人如何从创作非虚构故事发展到创作虚构故事,但因为篇幅所限,今天就把内容局限在非虚构故事的创作方面,以后有机会我们再探讨虚构故事即法律小说的创作问题。

在国内外已经出版的非虚构法律故事中,我觉得比较好的有徐昕的《无罪辩护》、朱明勇的《无罪辩护》、德肖维茨的《最好的辩护》等。乔纳森.哈尔的《漫长的诉讼》也不错,但有点长,像长篇小说。大家有空读一读申论写作技巧及思路,我相信会有不少收获。

无论是法律小说还是非虚构法律故事,其创作过程一般都分三个步骤:第一步是构思,第二步是写作,第三步是修改。

下面,我们按照这个顺序,以徐昕的《无罪辩护》、朱明勇的《无罪辩护》、德肖维茨的《最好的辩护》中部分故事为例申论写作技巧及思路,详细探讨非虚构法律故事的写作技巧问题。

那么,什么是构思呢?简单讲构思就是,作者对故事进行整体性系统性思考的基础上,对故事的主要要素作出的精心安排和布局。构思的能力是作者最核心的能力,比语言表达的能力要重要得多。

有些“灵感至上主义者”认为,写作直抒胸臆就行,无需专门构思自动写文章软件,这样写出来的东西才更加真实,是真正的艺术品。他们经常例举美国作家凯鲁亚克的《在路上》,说那是自发性写作的典范。殊不知自动写文章软件,这个书稿虽然是作者即兴创作出来的申论写作技巧及思路,但他却酝酿了整整4年,而且为了出版用10年的时间作了多次修改。可见,没有构思就没有作品,称得上作品的东西,都是经过精心构思的。

其实,从我的经验来看,灵感往往产生于情节写作的过程中,是当时的场景激发的产物。当然,故事绝妙的开头或结尾等构思,有时也需要突然迸发的灵感,但这所谓的灵感实际上是长期酝酿的结果,是构思的衍生物。

故事的主题是指,这是关于什么的故事。明确的主题,不仅可以让读者看到故事的题材,还可以让读者联想到故事的主要内容名作家谈写作技巧。比如,朱明勇《无罪辩护》中的“马廷新故意杀人案”,它的主题是,“这是关于冤案(苦难)的故事。” 它告诉我们,这是个法律题材的故事,故事的内容可能涉及冤案(苦难)为何产生以及如何平反,这预示着故事可能会比较复杂和精彩。显然,这样的主题对读者来说是很有吸引力的。

一个故事能否广受读者喜欢,首先取决于主题。有一次,我告诉某出版社的编辑,我正在写一本书,他马上就问:“什么主题?” 可见主题的重要性。

我们先看看徐昕的《无罪辩护》。它的第一章叫“杀猪式审判——无锡邵洪春案”。这个题目直接点出了故事的主题,即“这是关于杀猪式审判的故事”。

第一种方式是,根据故事着重要表现的内容确定主题。作者在写故事时,都有自己想突出表达的东西。比如,上面所讲的“杀猪式审判”,作者把故事的侧重点放在“杀猪式审判”这个产生冤案的原因上,通过描写庭审过程以及当事人经历的几个场景,形象地表现了该主题。其实,在这起案件中作者完全可以提炼出其他主题。这就是写作时要选择的侧重点问题。你选择了表达的侧重点,主题就会随之被确定。

第二种方式是,根据作者对主人公命运的理解确定主题。在主题的提炼方面,虚构小说和非虚构故事没有本质的区别,只是虚构小说更需要提炼。

我以一起刑事冤案为背景写了一部长篇小说叫《被决定的人》,这书名就是小说的主题。小说的主人公有现实的原型,他因涉嫌谋杀女友而被捕,但最终按疑罪从无原则判决无罪。《今日说法》用两期报道了他的案件。我决定要写这部小说之后,有一个问题苦思了很久,那就是这部小说的主题应该是什么呢?后来,我在喜马拉雅听卡夫卡的《审判》时突然想到,我这部小说的主人公和《审判》里的主人公K其实应该是同一种类型的人,即他们都是“被决定的人”。我想以此来表现人在某种环境下无法逃脱的命运和存在本身的荒谬。“被决定”这个主题就是这么产生的。可见,主题对故事来说相当重要,必须反复琢磨和研究之后才能确定。因为故事后面的构思和写作,都是根据主题展开的,包括素材的准备。

第三种方式是,根据作者对故事的定性确定主题。比如,德肖维茨的《最好的辩护》第一部是“被证明无辜之前是有罪的——有罪推定”,它主要讲述了作者为“纽约最卑鄙的人”伯纳德.伯格曼辩护的故事。这个故事的主题是司法机关有罪推定,作者认为有罪推定促使司法机关用各种违法手段办案最终导致冤案,这是他对这篇故事的定性。

其实,确定什么样的主题都没问题,关键是主题确定之后,故事必须围绕这个主题展开。你不能确定了“有罪推定”这个主题,故事讲的却与此没有太大关系。有些人写作时很享受思绪任意驰骋的那种感觉自动写文章软件,不愿意勒住它的缰绳,觉得那是灵感在驱使。这样写出来的东西语言可能比较飘逸但往往离题万里。所以,写故事的时候我们要经常提醒自己,我究竟想写什么,我最初决定写的是什么故事申论写作技巧及思路,不能让自己的思绪信马由缰。

对任何形式的故事来说,结构都是关键。因此,亚里士多德在《诗学》里说:“最重要的是事件的结构。”

故事的结构就是,由建置、对抗、结局三个部分组成的故事弧线,具体包括开头、情节点一、若干关键点、情节点二、结尾等节点。

我在动笔写作前,通常先画出故事结构图(从左到右的故事线),然后按以下顺序确定各节点的内容(发生的重要事件):开头——结尾——情节点一——情节点二——中间的若干关键点。实践证明,这是构思故事的非常有效的方法。

法律故事的开头往往是讲述律师接受委托的过程。经验丰富的律师都知道,有些特殊的案件与自己似乎有说不清楚的“缘分”。所以,这种“缘分”可以写得有点“文学性”。

德肖维茨《最好的辩护》中“被证明无辜之前是有罪的——有罪推定”这一故事的开头,就写出了这种特殊的“缘分”:

“对于在布鲁克林的波洛公园长大的我们而言,犹太小伙子们在如此宁静祥和的地方安置炸弹,实在是令人无法想象的。可这件不可思议的事当线月一个星期二的下午发生了.....这场悲惨的谋杀以及由此引起的戏剧性的诉讼都是真实故事。事件的三个主角都是在波洛公园区土生土长的:一个是被指控制作炸弹的年轻人;另一个是侦破此案的探警;还有一个是替年轻人辩护,想让探警的调查不被采信的律师。这是个第一人称的故事,因为我就是那个律师。”

这个开头很容易勾起读者的好奇心。一个震惊全国的爆炸案,与此案有关的三个人——嫌疑犯、办案、辩护律师竟然都生长在同一个地区,这是什么样的缘分啊!读者很想了解故事会怎样发展、最终会有怎样的结果。

我们不是非要寻求这种戏剧性的开头,有些案件可能也不具有这种戏剧性,但无论如何,我们写的故事,开头要避免过于平淡,否则,即使后面写得很好,读的人可能也不会太多。

另外,故事从哪里开始写,这是构思时需要认真考虑的。大部分故事是按照事件发生的时间顺序往下写,这种结构比较清晰,也容易写作,适合初学者采用。有一定写作基础的人,也可以尝试从结局开始然后倒叙,或者从中间开始写,然后一边往前走一边穿插回忆。这两种方式,特别是“从中间开始写”的方式,写好了会使故事显得更有层次感更有戏剧性,节奏也显得更快,因此会大大提升阅读的快感,有不少电影采用这种结构。

在非虚构法律故事中,案件的结局基本上是确定的,问题尚待解决的开放性结局很少。但是,如何结尾仍然需要仔细的斟酌。好的结尾能让人掩卷沉思或回味无穷。

非虚构法律故事有个特点:它有两条故事主线。一条是,当事人身上发生的故事,即当事人陷入困境的原因和过程,以及由此开始的曲折的命运;另一条是,代理律师的办案过程,即律师如何将当事人从困境中解救出来。因此,非虚构法律故事有两个主要人物——当事人和律师,这两个主要人物会交替出现,推进故事的发展和冲突的升级,最后达到,问题得到解决。

那么,这里哪个是真正的主角呢?不是当事人,而是律师,这一点一定要切记。我们讲述非虚构法律故事,可以借此呈现当事人那悲惨的遭遇和悲剧产生的原因,呈现个别办案人员惨无人道的手段,呈现在极端环境中凸显的复杂人性......然而,我们真正想呈现的是,办案律师那凛然的正气、坚定的信念、不屈的精神、超凡的勇气、冷静的智慧、精湛的技术.....即律师的人格魅力。

因此,好的非虚构法律故事其结尾应该着重表现两方面:一是,受尽折磨但重见光明的当事人,在命运和精神层面发生哪些重大变化;二是,长期饱受煎熬但坚持不懈的律师,对法律对人性对社会等,在内心深处产生哪些深刻的感悟。

朱明勇《无罪辩护》中“马廷新故意杀人案”的结尾就很好地表现了这两方面,下面节录两段,大家一起欣赏:

“这一年的中秋节我没有回老家与父亲一起过,而是去了看守所给马廷新带去问候。我对马廷新说:‘你一定要坚持,不久之后就能还你自由。’马廷新的眼神已经麻木了,听到我的这句话也没有太大波动。又过了一个春节,转眼到了2008年4月17日下午三点左右,被羁押在鹤壁市看守所6号监舍长达五年零八个月的马廷新,突然听到一位民警对他说:‘那个,你收拾一下行李,你回家吧。你被无罪释放了。’在看守所的一间办公室里,鹤壁市中院刑一庭的三名法官向他宣读了河南省高院刑事附带民事终审裁定:‘准许河南省人民检察院撤回抗诉.....马廷新无罪。’接到这个无罪判决书的马廷新,没有一丝喜悦之情,他一个无辜之人,在这个监狱里遭受的一切,让他早已对生死麻木了。2009年,我路过鹤壁,特意前去看望已经无罪释放一年多的马廷新,他与妻子在一家路边小餐馆打工。正值中午时分,看到我的到来,他们夫妻立刻叫老板安排饭菜,我推辞说已经吃过饭了,走时在小餐馆要了一瓶开水。

这个案件给我的感触至深不是言语能够形容的。司法理念的碰撞,人文伦理的冲突,立功受奖的,丝丝入扣的案情,神眼神探的忽悠,遮掩耳目的,法官的冷漠,检察官的失察申论写作技巧及思路,律师的坚守,证人的无奈,这一切都带给我们对于整个人性的思考。我在二审辩护词中曾这样写道:陈莲蓉一家的悲剧的确让我们倍感凄凉,也许抓住真正的凶手才是告慰那三个可怜灵魂的最好办法。但是,我想在九泉之下,她们也一定不愿意看到有一个无辜的冤魂来陪伴她们。我们无法忘记,在一审开庭时,马廷新要求重新进行足迹鉴定,但因为家人已无力承担鉴定费用而又撤回申请,马廷新坚决地拒绝在撤回申请书上签字时所显露出的那种无助绝望的眼神。马廷新在冰冷的牢窗中度过了几年的时间,肉体上和精神上均承受了难以想象的伤痛。每当夜深人静,监狱的铁门响起时,他都会不寒而栗。他不知道自己会在哪一个深夜走上断头台,成为冤死鬼。然而,就在这样的心境中,这个坚强的普通的农家汉子还是在阴阳界上熬到了今天。他始终坚信,法律是公正的。所以,在这一次又一次的超期羁押中,他甚至都没有怨言。他太善良了,他曾这样善良地对我说:‘等我出去之后,我一定会想办法找到真凶。’每当想到这里,作为专业的刑辩律师,我都会潸然泪下。其实,他不知道,抓住真凶并不是他的责任。他更不知道,如果只有公正的法律,而没有公正的执法人,那么,他将很有可能面临身首异处的悲惨,而这种悲惨,还是以法律的名义赋予的......”

这两段写得既有情感又有思考,非常不错。从写作的角度看,关于马廷新心理的描写作者采用了虚构小说的手法,即以“上帝视角”直接进入到马廷新的内心深处。如果严格按照非虚构故事的写作要求,作者应该采用另一种视角,并指明出处。比如,“马廷新后来跟我讲,他拿到判决书的时候,没有一丝喜悦之情......” 当然,因为作者对马廷新十分了解,所以这种程度的”介入”可以算做合理的推理,不会偏离基本事实,读者通常也察觉不到。

可见,在具体的写作方面,非虚构法律故事与法律小说还是有很大区别的。特别是故事的主人公。如前所述,非虚构法律故事中律师应该是真正的主人公,但在虚构小说中的主人公往往是当事人,因为虚构小说大都承载着更大的主题,比如加缪的《局外人》,它表现的是人与他所处的生存境遇之间的乖谬,这个角色辩护律师就无法承担了。

在 “马廷新故意杀人案”中,情节点一是马廷新因测谎未通过而被公安机关认定为凶手。这个从天而降的灾难,彻底改变了马廷新的命运。

通常,故事线上有两个主要情节点——情节点一和情节点二。这两个节点是故事中需要详细叙述的内容。在情节点一上,主人公突然陷入了困境,而在情节点二上,主人公的问题有了最终的结果,或者走出了困境或者彻底毁灭。

因此,我们构思时,一定要在故事结构图上突出地标明这两个情节点。这两个情节点在写作中起到十分重要的作用,它们不仅会保障你的叙事始终不脱离故事线,而且还帮助你掌握故事的节奏。

故事在情节点二达到,主人公在故事中追求的目标(电影剧本中称之为戏剧性需求)得到实现,或者主人公彻底毁灭。前面讲过,非虚构法律故事中有两个主人公——当事人和律师,这两个主人公的故事虽然不同,但是他们在故事中追求的目标基本上是一致的。因此,在情节点二上,两条故事线往往会发生交汇。

在“马廷新故意杀人案”中,情节点二是马廷新因检察院撤回抗诉而无罪释放。这是个封闭式的的结局。

从情节点一到情节点二,是故事的对抗阶段,是故事中最紧张最精彩的部分。这个期间,故事中的矛盾和冲突会不断加剧,形成胶着的危机状态,主人公的命运会在希望和绝望之间来回摆动。因此,必然会发生一些重大事件,构思时要把这些关键点给标出来。

马廷新因测谎不合格被捕(情节点一)到检察院撤回抗诉无罪释放(情节点二),在他身上都发生了哪些重大事件呢?

(3)把马廷新从看守所放出来让他探亲。这可能是阴谋,即如果他逃跑则以畏罪潜逃的名义当场击毙;

(6)出现神秘证人袁莲芳。此人在狱中威胁、说服、帮助马廷新写“自首书”,并出庭作证马廷新曾对他讲述杀人过程;

从上述事件中我们可以清楚地看到,马廷新案经历了几乎所有的法律程序,辩护律师用尽了几乎所有的合法手段,当事人遭受了难以想象的折磨,案件悬念不断,跌宕起伏,马廷新的命运就像过山车一样忽上忽下。作者对这部分内容的安排颇有技巧,节奏把握得恰到好处名作家谈写作技巧,把当事人的遭遇和律师的风采展现得淋漓尽致。

马廷新案是灭门惨案,一个妇女和两个幼小的孩子死于非命,这本身就具有独特的叙事价值。而公检法机关在办理此案中又“各显其能”,人为地制造了马廷新这个无辜者的极大不幸。这是不折不扣的悲剧。

黑格尔有句名言:“悲剧中重要的不是苦难本身(那不过是苦难),而是引起苦难的原因。” 作者在他的故事中很好地阐释了这一“悲剧原理”。“马廷新故意杀人案”并没有讲述多少马廷新遭受的苦难本身,而是着重描写了测谎、刑讯逼供、神眼等造成他苦难的因素以及背景,这使得故事不仅充满了张力更具有了悲剧的美感自动写文章软件。

小说创作最重要的是人物塑造。其实,非虚构故事的创作也同样如此,人物始终是故事的核心。因为事件很可能让我们震惊,但不会让我们感动。

假如,一场史无前例的地震发生在火星,我们通过卫星在看那山崩地裂的场面,我们的感觉会是什么样呢?无比壮观,美不胜收......不会觉得那是惨不忍睹的悲剧,过了几分钟,我们可能就会把它忘得一干二净。为什么呢?因为此事虽然看起来很大,但不涉及人类,对我们来说没有真正的意义,不会触动我们的心灵。更准确地说,我们是人类,我们真正感兴趣的是人的命运,唯有人的不幸才能引发我们的愤怒、焦虑、同情等情感。

法律故事不能只是冰冷地讲述事件,一定要重视情感,尤其是讲述冤假错案。故事如果不能激发读者的情感,那就毫无价值,而激发情感的是事件中的人而不是事件本身。因此,人物塑造是故事写作的根本任务。

那么,人物主要是通过什么来塑造的呢?人物关系。一个人的本质,只有在与他人相处时才能真正显露。因此,只有人物关系,才能把人物的思想、心理、道德、能力、价值观、人生态度等内在品质全面深入地展现出来。通过静态的描写,不可能塑造出有血有肉的人物。

人物关系的核心简单讲就是言与行。当然,说话和行为的前提是思想和心理。所以,有一些小说,对人物的深层心理挖掘得入木三分,比如陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》。然而,这种写作方法不大适合非虚构法律故事。非虚构法律故事都有一个明确的目标,那就是把当事人从困境中解救出来。因此,作者如果对人物的心理和思想描写过多,很容易阻碍主人公实现目标的进程,打乱故事的节奏。

我们曾经讲过,非虚构法律故事有两个主人公:一个是当事人,一个是律师。当事人深陷困境或面临失去重大利益的危险,所以委托律师维护他(她)的合法权益。双方一旦建立了委托关系,律师就开始行动,而当事人也会按照律师制订的策略调整自己的行为,于是,故事就会向新的方向发展。最典型的例子就是,律师介入后嫌疑人翻供了,使得公安机关之前做的许多工作付之东流,导致案件出现反复甚至逆转。

可见,在法律故事中,当事人和律师的关系是故事的核心。而随着律师工作的深入,围绕着当事人和律师,与案件密切相关的当事人家属、办案人员、证人等各种人物相继登场,而律师介入之前已经登场的人物,其言行也可能发生改变。于是,人物之间的冲突和矛盾逐渐酝酿和激化,故事越来越曲折复杂,而当事人的命运也会随之不断起伏。

因此,作者在动笔写作前,应该围绕当事人和律师这两个中心人物先画出人物关系图,把与故事有密切相关的各个人物都标出来。从中我们可以看到:哪些人导致当事人陷入困境;哪些人在打击当事人;哪些人在帮助当事人;律师在哪些人身上找到突破口或得到支援;哪些人是律师工作的对手和阻力,哪些人是可以争取的对象等等。总之,人物关系图要显示,围绕当事人的案件各方力量的参与方式和态度,进而显示决定故事结局和当事人命运的深层原因和内在逻辑,作者从中可以发现需要重点描写的内容。

(1)公安机关:现实中,马廷新与公安机关是犯罪嫌疑人与侦查机关的关系,但在故事中则是受害人与加害人的关系。我们要清楚,故事中的关系与生活中的关系是不同的。公安机关的错误认定和极力坚持,是导致马廷新遭受苦难的直接原因。在此案中,公安机关为了给了马廷新定罪,用尽了非法手段,这是要重点描写的。

(2)马廷新与家人(妻子名作家谈写作技巧、父亲、孩子):马廷新为了不使家人受连累,按公安机关的要求写了自首书,所以,家人成为他被定罪的间接原因。描写这一点,更凸显办案人员没有底线)马廷新与同村的五名证人:这些证人被拘留后也受到办案人员的刑讯逼供,不得不做伪证,致使马廷新陷入更加不利的处境。

(5)马廷新与特聘的测谎专家、足迹专家:将马廷新打入死牢的人。公安机关之所以认定马廷新是凶手,主要是根据这两个专家的判断。

以上人物关系表明,在律师介入之前,所有与马廷新有关的人,都是促使马廷新陷入绝境的人。因此,可以通过对这些人物的行为的描写,一方面深入地展现马廷新的不幸以及造成这种不幸的根源,另一方面以此衬托案件的复杂性和律师辩护的难度。

(2)马廷新:让律师进一步确认是冤案,使律师产生信心,并给律师提供案件的细节。正式建立委托关系。

(5)一审公诉人:律师的直接对手。律师必须驳倒公诉人提交的两个关键证据——自首书和特聘专家的测谎意见书。

(11)特聘足迹鉴定专家:出庭作证,是公诉方杀手锏,也是其最后一根稻草,律师必须打败的对象。

(14)重审阶段二审审判庭:准许检察院撤回抗诉,作出终审裁定:马廷新无罪。最终支持律师意见的力量。

这些人物关系清晰地勾勒出辩护律师需要跨越的重重障碍,以及律师为了当事人全力以赴的职业精神,他几乎用尽了律师能够想到的所有合法手段。从这里我们看到了他与众不同的人格魅力。因此名作家谈写作技巧,把这些人物关系讲清楚了,他的“英雄形象”就会跃然纸上。

综上,构思故事时,要着重考虑主题、结构、人物关系这三个方面。我们确定了主题之后,用故事结构图把握故事的发展方向和重要节点,再用人物关系图锁定故事的深层逻辑、确定需要着重描写的内容。至此我们可以说,故事构思的主要工作已经基本完成,可以动笔写作了。

代表作:⻓篇⼩说《合法的游戏》、《被决定的⼈》、《的》,中篇⼩说《蚁⽳主⼈》;专业论⽂有:《论合同法在企业管理中的应⽤》、《论中韩经济增⻓模式的⽐较研究》、《诸葛亮的悲剧》等。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186